105sc →アルテグラにグレードアップ

というわけで、室内ZWIFTから外走りまでクランクを170mm→165mmに統一してしばらく検証してみましたが、メリットデメリットがある程度わかったことから、170mmに戻すついでにせっかくならということで

FC-R7100 52-36(105sc)

↓

FC-R8100 52-36(アルテグラ)

にグレードアップすることにしました。

754g → 700gということでそこそこの軽量化が期待できるうえ、さらに上位のデュラエースは690gとほとんど効果がなくなってくるのに値段は2倍ということで、ひとまずアルテグラで十分という判断です。

105はアウターの内側にギザギザした形状がありましたが、アルテグラはエアロ効果を狙ってなのかフラット形状ですね。こんなとこまでエアロを追求する昨今のロードバイク、ヤバいです。自分の走る速度帯で効果があるかはともかく、なんかイイですよねw

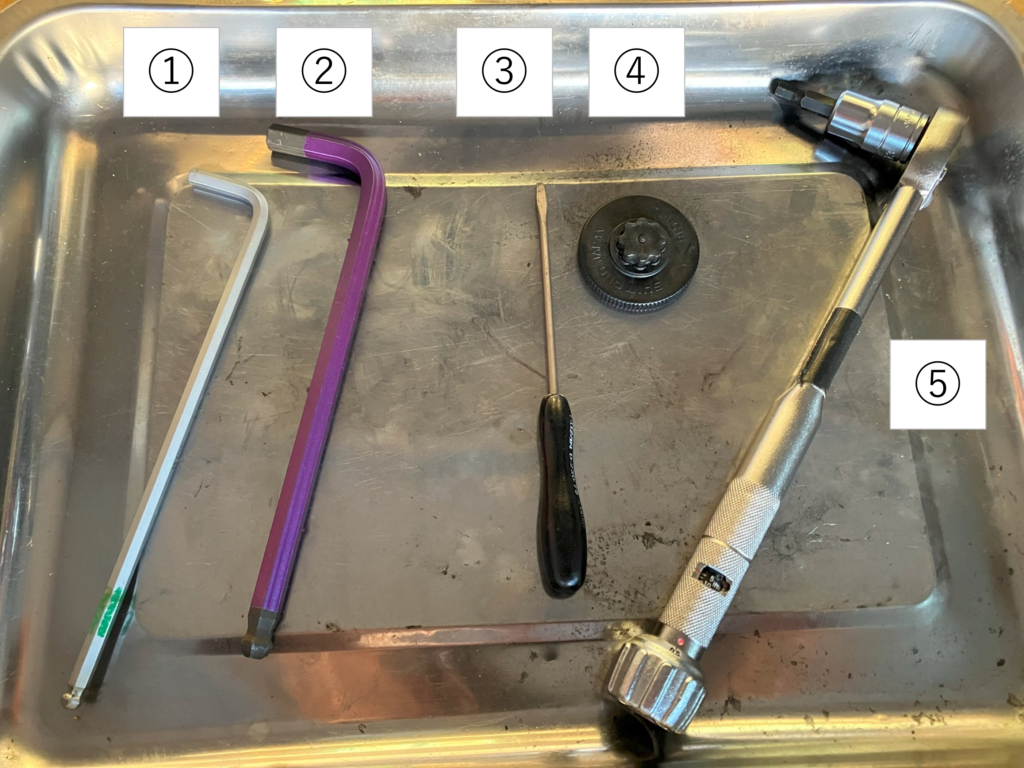

使用する工具

①5mm6角レンチ

②8mm6角レンチ(アルテグラペダルの場合)

※ペダルによっては5mm薄型スパナ、6mm6角レンチ等

③ミニドライバー(4mmくらいのT字6角レンチとかのほうがやりやすいかも)

④シマノ(SHIMANO) 工具 TL-FC16 Hollowtech II クランクアーム工具

(アマゾン等で数百円のものです 一応こういったのは念のため純正にしてます)

注:(20241207記)アマゾン品切れ?もう少し使いやすそうなTL-FC18も出てます(下記)

⑤トルクレンチ(あれば)

クランク取り外し

※あくまでこうじろうの我流ですので、この手順にそってフレームに傷が入ったり破損したりについては責任持てませんのであしからず。

まず最初にチェーンリングをインナーに変速して、リアスプロケットも真ん中くらいにしておきます。目的はできるだけチェーンをまっすぐにしたままでテンションを落としておくためです。

ペダルは乗っているうちにトルクが上がっていることが多いので、まずクランクが車体についているうちにペダルを先に取り外しておきます。ちなみにペダルのネジは走行中に緩まないように、基本的に踏み込み方向に締まるようにできています! なので外すときは踏み込み方向と逆回転方向になります。そのため左側は逆ネジになっているので注意してください。写真は左側なので②8mm6角レンチをペダル側から見て時計回りに回して緩めます。右はペダルから見て普通のネジです。

左クランクのピンチボルトを①5mm6角レンチで緩めます。両面にそれぞれ1本づつありますので、クランクを回しながら均等に緩めていきます。写真は最初だけちょっと固かったのでソケットレンチを使用しています。

④クランクアーム工具(シマノ型番TL-FC16)でキャップを緩めます。

外れました。

落下防止プレートがついていますので、切り欠きになっている外側を③ミニドライバー等で上に押し上げてロックピンを解除します。上がるとプレートがポンとちょっとだけ回って出っ張りますので、それで大丈夫です。

ロックが解除されると基本的に引っ張ったら抜けます。グリスで密着している場合はフレームのチェーンステーをちょっとだけ押したらスッと抜けます。

ここでちょっとしたコツですが、シャフトを押すためにまたキャップをねじ込んでおきます。

こんな感じ。今はBBシャフトが結構薄いパイプ形状なので、キャップがないと押しにくいんですよね。ここは結構な力で押す必要があります。固着気味な場合はゴムハンマー等で軽く叩いて抜きます。そのためにもキャップは必須です。その時は車体全体に衝撃が逃げないようにフレームのBB部分をしっかり左手でホールドしてシャフトがBBから抜ける方向にだけ力が入るようにして、ちょっと動いたらまた手で押すようにしていきます。

シャフトが入っていったらまたキャップを外します。ベアリングのガタが無いように軽く押すのが目的の部品ですので、キャップがあるともちろんBBを通りませんw

前の写真くらいシャフトが入ると、チェーンが斜めって来ますのでこうじろうはここでチェーンを落としてます。ここはちょっとしたコツかなと。

落としたら傷つきやすいカーボンやアルミのフレームでなく、金属パーツであるBBに乗せておきます。作業の流れ上左側のクランクを外す際にくるくる回すので、あんまり最初から落としてしまうとフレームに傷が入ります(汗)

苦も無く抜けました

新しいクランクの取り付け

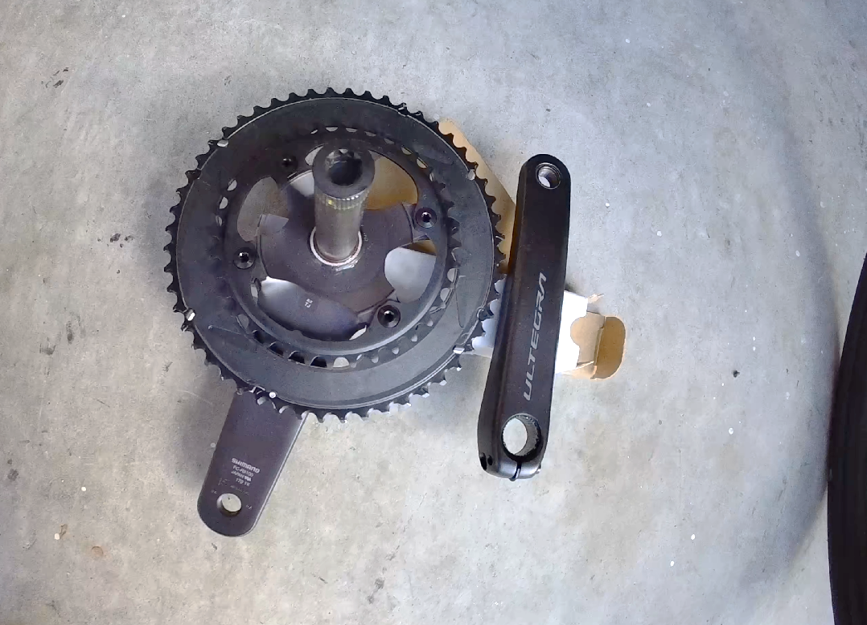

メルカリでゲットしてきました、アルテグラの170mmクランクです

長さ等ミスが無いように確認しておきます(わざわざ外した部品をまたつけてしまうパターンの経験あり(笑)そうなるとやり直しは2倍ダルイですw。

当たり前ですけど新品にはキャップが入っているのでまずキャップを外します。

グリスを薄く塗ってから右クランクをまっすぐ挿入します。チェーンをBBに乗っけとくとすごく楽なんです!

ある程度押し込んだらやりやすいところでチェーンをインナーに掛けます。フレームにガリっとならないように注意してください。下側のチェーンが落ちたまま進行方向に回さないこと!が重要です。ちょっとチェーンが斜めでもいいので、チェーンが全部インナーに掛かってから最後まで押し込むこと!

ちょっとわかりにくいかもですが、左側のクランクを取り付ける前に落下防止プレートが上がっていることを確認しておきます。上がってないのにクランクを押し込むともちろん入りませんし最悪プレートを壊します。

プレートが上がっていることを確認してから、左側のクランクをセットします。当たり前ですが右側と180度逆になるので、右側を上死点に持ってくるとストッパーの溝が上に来ますのでその溝と左クランクの開口部を合わせて押し込みます。入ったら落下防止プレートがちゃんと入るよう、奥までしっかり押し込んでおきます。

落下防止プレートを押し込みます。棒でチョップする感じですね。プレートの切り欠きがピンチボルトに入るとカチッという感触があります。そしたらロック完了です。

キャップを④シマノ工具 TL-FC16 でねじ込みます。ここはBBのベアリングに対してガタをなくすのが目的の部品ですので、0.7~1.5N・mというものすごく低トルクになっていますのでペットボトルのキャップを多少しっかり目に締める感じで十分です。参考までにシートポストやハンドルのボルトなどは5N・mとかですので、過大トルクに注意してください。

キャップが締まったらクランクのピンチボルトを締めていきます。ここは両面交互にできるだけ均等に締めていきます。ばらついてると後で緩みます。クランクを回しながら、少しづつトルクを上げていきます。

参考までに、6角レンチの長さには意味があって、基本的に長さをフルに使って手で絞めることで適正トルクに上がるようになっています!といってもここはおそらく軽量化でネジがやや細目なことで5mmの6角レンチになっているので、そのままだと自分でやったときはだいたい11N・mくらいな感じで、ここのトルクは12~14N・mということなので、そのままではちょい弱いです。

ということでトルクレンチでだいたい13N・m狙いで今回はトルクを上げておきました。表裏両面に1本づつありますので、両面交互に上げています。6角レンチで上げた後にさらに結構回りました。

理想的にはトルクレンチがあったほうが良いですが、ない場合は6角レンチ締めからラチェットなどでプラス10度とか回しておいてちょいちょい緩みをチェックするかですね。

あとはペダルを取り付けて終了ですね。

今度はペダル側から見て踏み込む側に締めます。先述通りアルテグラはペダルレンチをかけるところがないので②8mm6角レンチで踏み込み側(写真でペダル側から見て反時計回り方向)に締めこんで完了です。ここは走ってるとどんどん締まっていくのであまり本気締めすると外すときに往生します(笑)のでちょい軽めで。

クランクの長さが変わったらサドルの高さも変わる

クランク長さが変わるともちろん上下死点の高さが変わりますので、基本的に下死点に合わせてサドルを下げます。今回は165mmから170mmに長くなりましたので下死点が5mm下がることになり、サドルもとりあえず5mm下げておきます。下げる場合は先に5mm高い位置にマスキングテープを貼っておいて、締め付けボルトを緩めてスッと合わせています。ストンと落とすとリセット食らいますので注意してください。最悪下死点~サドルトップも測って保存しておいたほうが良いですね。

こちらも締め付けトルクが弱すぎ強すぎにならないように注意しましょう。スペシャライズドはこのようによく調整するところはトルクが記載してありますので、この値を超えないように締めます。シートポストは体重によるので、こうじろうはターマックは5.5N・mで締めています。

だもんでトルクレンチって2万とかして高っかいのと、低トルクのところを高トルクのレンチで締めて設定値を間違ってたりしたら目も当てられないので、こういった低トルク個所はパークツールのアジャスタブルレンチ「ATD-1.2」を使ってます。設定トルクまで上がるとパキッと空回りして確実にトルクを規制できますので、コレは超おすすめです!

終わりに

最近のロードバイクはカーボンフレーム、カーボンパーツが増えて取り扱いにとても注意が必要なうえ、トルク管理が必須になってきていますね。と言ってもクランクやシートポストなどネジサイズのわりにそこそこトルクをかけるところもあるので、トルクレンチはあったほうが良いかな。。特にパークツールのATD-1.2は日常使いにとても使いやすくおすすめです。それなりに使っていると普段のトルクの感覚も磨かれていきますので!

コメント